JUARA I: Critical Review: Transformasi Korporasi dan Ekosistem Bisnis Pengelolaan Pelabuhan di

Indonesia

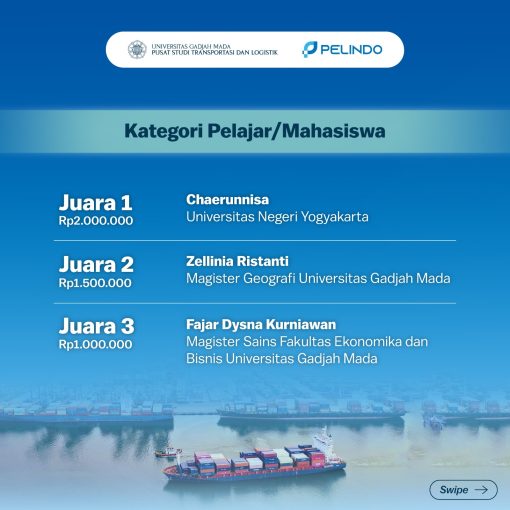

Oleh: Chaerunnisa

Universitas Negeri Yogyakarta

Bab dalam buku Pengelolaan Pelabuhan Berkelanjutan yang disunting oleh Prof. Sari Wahyuni menghadirkan analisis mendalam mengenai transformasi korporasi dan pembentukan ekosistem bisnis dalam konteks pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Bab ini menyajikan sebuah kerangka teoretis yang mengintegrasikan konsep ambidexterity, yaitu kemampuan organisasi untuk secara simultan mengoptimalkan efisiensi operasional dan mengeksplorasi inovasi transformatif guna merespons dinamika global dan tantangan digitalisasi. Penekanan pada penerapan teknologi digital—seperti smart port, kecerdasan buatan (AI), dan keamanan siber—serta pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah, operator, dan penyedia teknologi menjadi inti pemikiran.

Secara konseptual, bab ini memiliki sejumlah kelebihan yang patut diapresiasi. Pertama, integrasi konsep ambidexterity memberikan landasan yang kokoh untuk memahami bagaimana pelabuhan dapat mengelola dualisme antara inovasi efisiensi dan inovasi transformatif. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Zhechen, Zhang et al. (2024) yang menggarisbawahi peran digitalisasi dalam meningkatkan daya saing pelabuhan di era global. Selain itu, penekanan pada kolaborasi lintas sektor—melalui kemitraan strategis—menunjukkan kesadaran penulis terhadap pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi hambatan seperti birokrasi dan disparitas infrastruktur (Kearney, Harrington, & Kelliher, 2018). Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang mendasar. Meskipun kerangka teoretis yang dikemukakan cukup komprehensif, bab ini kurang dilengkapi dengan data empiris yang konkret dan studi kasus yang mendukung. Ketidakcukupan data kuantitatif dan analisis lapangan mengaburkan sejauh mana strategi transformasi yang diusulkan telah atau dapat diimplementasikan secara efektif. Data yang diungkap oleh Maritime Shipping Challenge (2024) menunjukkan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia masih menghadapi kendala serius, seperti keterbatasan infrastruktur,kekurangan sumber daya manusia yang terlatih, serta hambatan regulasi yang signifikan. Kecenderungan idealisme dalam menyajikan transformasi digital—di mana kesiapan teknologi dan adaptasi budaya organisasi diasumsikan tanpa uji coba lapangan yang memadai—menjadi titik lemah tersendiri dalam argumen yang disampaikan. Dengan demikian, meskipun pendekatan konseptual menawarkan potensi inovasi, kurangnya validasi empiris membuat penerapannya di lapangan masih diragukan.

Jika dibandingkan dengan literatur lain, misalnya literatur oleh Henríquez, Martínez de Osés, & Martínez Marín (2022) yang mengupas secara mendalam mengenai pengaruh teknologi terhadap inovasi model bisnis pelabuhan, bab ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan menekankan aspek strategis dan kolaboratif. Sementara buku lain cenderung mengedepankan data empiris dan studi kasus untuk memperkuat argumen, bab ini lebih banyak mengandalkan kerangka teoretis yang bersifat idealis. Dengan demikian, meskipun keunggulan konseptualnya cukup inovatif, integrasi data lapangan yang lebih menyeluruh akan meningkatkan kredibilitas dan aplikabilitas strategi yang diusulkan.

Bab mengenai transformasi korporasi dan ekosistem bisnis ini memberikan kontribusi penting dalam menggagas paradigma baru pengelolaan pelabuhan yang adaptif di era digital. Kerangka ambidexterity dan penekanan pada kemitraan strategis merupakan nilai tambah yang signifikan. Namun, untuk meningkatkan relevansi praktis dan validitas argumen, disarankan agar penulis menambahkan data empiris serta studi kasus lokal yang mendalam. kasus lokal yang mendalam. Upaya pengukuran kinerja dan evaluasi dampak implementasi strategi digital di lapangan akan memperkaya analisis dan memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap tantangan serta peluang di sektor pelabuhan Indonesia. Integrasi antara teori dan praktik seperti ini tidak hanya akan memperkuat kontribusi akademis, tetapi juga memberikan pedoman yang aplikatif bagi para pemangku kepentingan dalam menghadapi dinamika global dan regional.

Referensi

Henríquez, Martínez de Osés, & Martínez Marín (2022). Technological Drivers of Seaports’ Business Model Innovation.

Kearney, Harrington, & Kelliher (2018). Executive Capability for Innovation: The Irish Seaports Sector.

Maritime Shipping Challenge (2024). Data Tantangan Operasional Pelabuhan Global.

Zhechen, Zhang et al. (2024). Digitalization and Innovation in Green Ports: A Review of Current Issues.

CRITICAL REVIEW BOOK BAGIAN

PENGELOLAAN PELABUHAN BERKELANJUTAN

BAB 4 Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan dalam Pengelolaan SDM di Industri Kepelabuhanan: Strategi Pembelajaran dan Pengembangan Berkelanjutan serta Manajemen Talenta

Oleh :

Trisnowati Rahayu, Politeknik Pelayaran Surabaya

Wisnu Handoko, Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementrian Perhubungan Faris Novandi, Politeknik Pelayaran Surabaya

Penulis Critical Review Book Bagian :

Zellinia Ristanti

Magister Geografi Universitas Gadjah Mada zelliniaristanti@gmail.com / 085832772042

Buku ini mengangkat topik penting dalam industri kepelabuhanan, yaitu pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang efektif melalui penerapan tata kelola risiko, kepatuhan, dan pengembangan berkelanjutan. Fokus utama buku ini adalah penggunaan model pembelajaran 70-20-10 yang menggabungkan pengalaman kerja, interaksi sosial, dan pendidikan formal dalam pengembangan SDM. Konteks industri kepelabuhanan yang terus berkembang membuat topik ini sangat relevan karena berkaitan langsung dengan efisiensi operasional pelabuhan.

Salah satu kelebihan buku ini adalah pendekatan komprehensif yang menghubungkan teori manajemen talenta dengan praktik pengembangan SDM di pelabuhan. Penulis mengaplikasikan model pembelajaran 70-20-10 dalam konteks industri kepelabuhanan, memberikan gambaran praktis tentang bagaimana pengembangan berkelanjutan dapat dijalankan. Selain itu, buku ini menggunakan contoh konkret dari Terminal Teluk Lamong, yang memperkaya pembahasan dan memberikan insight aplikatif. Namun, meskipun teori yang disajikan cukup jelas, buku ini kurang membahas tantangan praktis dalam mengimplementasikan strategi-strategi tersebut di lapangan. Akan lebih baik jika lebih banyak contoh konkret tentang hambatan yang dihadapi dalam penerapan model ini, terutama dalam sektor yang sangat teknis dan kompleks seperti kepelabuhanan bagi pembaca. Buku ini juga kurang membahas kondisi spesifik yang dihadapi industri kepelabuhanan yang sangat bergantung pada regulasi.

Jika dibandingkan dengan buku “The Talent Management Handbook” karya Lyle M. Spencer, buku ini lebih terfokus pada pengelolaan SDM di sektor kepelabuhanan, sementara buku Spencer menawarkan wawasan yang lebih luas mengenai manajemen talenta di berbagai jenis organisasi. Buku Spencer lebih umum, memberikan gambaran tentang teori manajemen talenta yang dapat diterapkan di banyak industri. Sementara itu, buku ini lebih praktis dan relevan bagi industri pelabuhan yang menghadapi tantangan operasional yang spesifik (Spencer et al., 2008). Berkaitan dengan SDM, jika dibandingkan dengan buku “Manajemen Sumber Daya Manusia Era Digital“ oleh Dr. Didit Darmawan dan kolega membahas transformasi manajemen SDM dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin berkembang yang mencakup berbagai aspek yang relevan dalam pengelolaan SDM, dari pemanfaatan teknologi dalam rekrutmen hingga pengembangan kompetensi yang berbasis digital dan juga relevan di tengah perubahan cepat dunia kerja yang mengharuskan adaptasi terhadap teknologi baru (Darmawan et al., 2023).

Selain itu, jika dibandingkan dengan “Talent Management: A Focus on Organizational and Individual Development” karya Perkins dan White, buku ini lebih terfokus pada pengembangan SDM dalam konteks operasional yang cepat berubah. Buku Perkins dan White menawarkan pendekatan yang lebih teoritis dan mengintegrasikan pengembangan individu dengan strategi organisasi secara keseluruhan. Meskipun demikian, untuk industri seperti kepelabuhanan, buku ini menawarkan pendekatan yang lebih aplikatif dan langsung berorientasi pada kebutuhan operasional (Perkins et al., 2011).

Kesimpulanya, pada chapter 4 buku ini memberikan wawasan yang penting mengenai pengelolaan SDM di industri kepelabuhanan, dengan menyoroti pentingnya pembelajaran berkelanjutan melalui model 70-20-10. Penerapan model ini dapat meningkatkan keterampilan dan kinerja pegawai dengan menggabungkan pengalaman kerja, interaksi sosial, dan pendidikan formal. Namun, untuk meningkatkan nilai praktis buku ini, disarankan untuk menambahkan lebih banyak studi kasus dan data yang menunjukkan hasil konkret dari penerapan strategi ini di pelabuhan lain. Secara keseluruhan, buku ini sangat bermanfaat bagi mereka yang bekerja di sektor kepelabuhanan, namun perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai tantangan praktis dalam implementasi strategi ini.

Referensi

Darmawan, D., Anitha, M. M., Tinambunan, P., Si, M., Choliq, A., Sriharyati, S., Sos, S., Hamid, H., Estiana, R., Pt, S., Zulkifli, M. M., Mohammad, I., Sono, G., Ramli, A., Pd, M., Sondeng, S., Sigit Mareta, M. M., Ak, M., Marjani, S. P., … Utami, R. T. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia Era Digital. www.sonpedia.com

Spencer, L. M. (2008). The Talent Management Handbook: Creating a Sustainable Competitive Advantage by Selecting, Developing, and Promoting the Best People. McGraw-Hill Education.

Perkins, S. J., & White, G. (2011). Talent Management: A Focus on Organizational and Individual Development. Routledge.

JUARA III: Critical Review

“Judul 2 Buku : 1. Pengelolaan Pelabuhan Berkelanjutan 2. Aspek Teknis dalam Pengembangan Pelabuhan ”

Oleh: Fajar Dysna Kurniawan – Finance – Magister Sains Manajemen FEB UGM

Kelebihan dan Kekurangan Buku

Kelebihan utama dari kedua buku ini terletak pada pendekatan multidisiplin yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan pelabuhan. Kedua buku ini tidak hanya membahas aspek bisnis, tetapi juga tata kelola, digitalisasi, manajemen risiko serta pengembangan sumber daya manusia, yang semuanya krusial bagi keberlanjutan pelabuhan di Indonesia. Pemaparan mengenai merger PT Pelindo menjadi satu entitas juga memberikan wawasan strategis mengenai daya saing pelabuhan nasional dalam skala global. Namun, buku ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satu yang perku ditinjau adalah kurangnya analisis mendalam mengenai tantangan dan peluang implementasi konsep smart port (pelabuhan pintar) di masa mendatang. Penambahan bab khusus mengenai implementasi teknologi pelabuhan pintar, tantangan adopsinya, serta dampaknya terhadap efisiensi dan keberlanjutan akan semakin memperkaya perspektif yang ditawarkan dalam buku ini. Pelabuhan pintar mengintegrasikan teknologi seperti Internet of Things (IoT), blockchain, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing global (Molavi dkk., 2020; Russo dan Musolino, 2023; Yau dkk., 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelabuhan pintar dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, serta memperkuat dampak ekonomi melalui efek keterkaitan dengan industri lain (Jun dkk., 2018; Zhou dan Suh, 2024). Sayangnya, aspek ini belum digarap secara komprehensif dalam buku ini.

Dampak ekonomi dari pelabuhan pintar juga belum dibahas secara detail, padahal sektor ini memiliki efek keterkaitan ke depan yang substansial dalam industri lain (Jun dkk., 2018). Selain itu, pelabuhan pintar berperan penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals /SDGs), seperti SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) serta SDG 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur) (Basulo-Ribeiro dkk., 2024; Caldero dkk., 2023). Studi kasus pelabuhan di negara lain seperti Ulsan dan Busan di Korea menunjukkan bahwa digitalisasi pelabuhan meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan (Zhou dan Suh, 2024) dan rancangan konsep smart port dinegara Thailand (Makkawan dan Muangpan, 2021). Sayangnya, buku ini belum memberikan analisis tentang kesiapan Indonesia dalam menerapkan model serupa.

Dari sisi manfaat finansial, buku ini juga tidak menyoroti efisiensi biaya yang dapat dihasilkan dari otomatisasi di pelabuhan pintar. Teknologi seperti gantry cranes otomatis dan sistem transportasi cerdas dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan kinerja keseluruhan, gantry crane canggih di pelabuhan pintar biasanya menggabungkan teknologi otomatisasi, konektivitas 5G, dan kapasitas angkat yang besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional (Al-Fatlawi dan Jassim Motlak, 2023). Selain itu, pelabuhan pintar memiliki potensi besar dalam menarik investasi global dengan meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional (Cuong dkk., 2024). Hal ini menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia, tetapi kurang dibahas dalam buku ini. Misalnya, sebagai rujukan dan contoh penerapan teknologi canggih di terminal otomatis di Qingdao, Provinsi Shandong, China .

Meskipun dalam sesi bedah buku (24/2/2025) bertempat di MM UGM disampaikan bahwa Indonesia masih membutuhkan waktu panjang serta persiapan yang matang untuk mengimplementasikan konsep smart port, namun tidak ada salahnya jika PT Pelindo turut membahasnya dalam buku ini. Dengan adanya analisis mengenai tantangan dan strategi penerapan pelabuhan pintar, buku ini dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai masa depan pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Lebih dari itu, sebagai negara strategis yang menjadi jalur perdagangan internasional, Indonesia harus mulai merancang strategi pengembangan smart port dari sekarang agar tidak tertinggal dalam persaingan global. Transformasi ini bukan hanya sekadar opsi, tetapi sebuah keharusan bagi daya saing ekonomi nasional di masa depan. Meskipun smart port masih merupakan rancangan ide, setidaknya pembaca harus memahami urgensi penerapannya, termasuk konsep, perencanaan, investasi, serta risiko yang menyertainya. Hal ini akan membantu pemangku kepentingan dalam mempersiapkan langkah strategis yang lebih matang untuk menghadapi perubahan industri kepelabuhanan global.

Komparasi dengan Buku Sejenis

Dibandingkan dengan buku Smart Port Management and Strategy oleh Park (2022), yang lebih berfokus pada strategi implementasi pelabuhan pintar secara global, Pengelolaan Pelabuhan Berkelanjutan masih terbatas dalam membahas aspek digitalisasi dan penerapan teknologi canggih di pelabuhan Indonesia. Park menyoroti bagaimana smart port mengintegrasikan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan, dan konektivitas global. Dalam buku Park, terdapat analisis mendalam mengenai tantangan regulasi, kesiapan infrastruktur, serta strategi kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mengadopsi konsep smart port. Sayangnya, dalam buku (1) Pengelolaan Pelabuhan Berkelanjutan dan (2) Aspek Teknis dalam Pengembangan Pelabuhan belum mengakomodasi aspek-aspek tersebut secara memadai. Di bandingkan dengan penelitian Zhou dan Suh (2024) yang membahas efisiensi operasional terminal peti kemas dalam konteks smart port, buku ini masih kurang membahas indikator kinerja dan model optimalisasi teknologi pelabuhan berbasis digital (Makkawan dan Muangpan, 2021). Oleh karena itu, buku ini masih memiliki ruang untuk eksplorasi lebih lanjut dalam aspek tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Meskipun buku ini memberikan wawasan mengenai pengelolaan pelabuhan berkelanjutan di Indonesia, terdapat kekurangan signifikan dalam membahas tantangan implementasi smart port. Dalam edisi mendatang, buku ini sebaiknya lebih mendalam dalam mengeksplorasi kesiapan Indonesia dalam menerapkan smart port, termasuk aspek regulasi, teknologi, dan investasi.

Referensi dari literatur global seperti buku Park (2022) dapat menjadi rujukan dalam memperkaya analisis terkait teknologi pelabuhan pintar dan strategi implementasinya. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut mengenai strategi pelabuhan pintar yang telah sukses diterapkan di negara lain akan memberikan nilai tambah bagi pembaca. Mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dan jalur perdagangan dunia, kesiapan dalam merancang smart port harus menjadi prioritas , dan buku ini dapat menjadi media untuk memulai diskusi lebih dalam mengenai hal tersebut.

Daftar Pustaka

Al-Fatlawi, H. A., & Jassim Motlak, H. (2023). Smart ports: towards a high performance, increased productivity, and a better environment. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 13(2), 1472. https://doi.org/10.11591/ijece.v13i2.pp1472-1482

Basulo-Ribeiro, J., Pimentel, C., & Teixeira, L. (2024). What is known about smart ports around the world? A benchmarking study. Procedia Computer Science, 232, 1748–1758. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.01.173

Calderon Fernandez, L. Z., Gala Shinzato, L. H., Quispe Fernandez, P. A., Sanchez Gomez, J. E., Torres Veliz, L. A., Urteaga Condori, G., & Vasquez Holgado, E. M. (2023). A systematic review of the impact of smart ports in relation to SDG 9 in the period 2015 – 2023. Proceedings of the 3rd LACCEI International Multiconference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (LEIRD 2023): “Igniting the Spark of Innovation: Emerging Trends, Disruptive Technologies, and Innovative Models for Business Success.” https://doi.org/10.18687/LEIRD2023.1.1.369

Cuong, T. N., Kim, H.-S., Long, L. N. B., & You, S.-S. (2024). Seaport profit analysis and efficient management strategies under stochastic disruptions. Maritime Economics & Logistics, 26(2), 212–240. https://doi.org/10.1057/s41278-023-00271-z

Jun, W. K., Lee, M.-K., & Choi, J. Y. (2018). Impact of the smart port industry on the Korean national economy using input-output analysis. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 118, 480–493. https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.10.004

Makkawan, K., & Muangpan, T. (2021). A Conceptual Model of Smart Port Performance and Smart Port Indicators in Thailand. Journal of International Logistics and Trade, 19(3), 133–146. https://doi.org/10.24006/jilt.2021.19.3.133

Molavi, A., Lim, G. J., & Race, B. (2020). A framework for building a smart port and smart port index. International Journal of Sustainable Transportation, 14(9), 686–700. https://doi.org/10.1080/15568318.2019.1610919

Park, N. Kyu. (2022). Smart Port Management and Strategy. Bentham Science Publishers.

Russo, F., & Musolino, G. (2023). Methodologies for Sustainable Development of TEN-T/RFC Corridors and Core Ports: Economic Impacts Generated in Port-Related Areas (pp. 515–526). https://doi.org/10.1007/978-3-031-37123-3_35

Yau, K.-L. A., Peng, S., Qadir, J., Low, Y.-C., & Ling, M. H. (2020). Towards Smart Port Infrastructures: Enhancing Port Activities Using Information and Communications Technology. IEEE Access, 8, 83387–83404. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2990961

Zhou, L., & Suh, W. (2024). A Comprehensive Study on Static and Dynamic Operational Efficiency in Major Korean Container Terminals Amid the Smart Port Development Context. Sustainability, 16(13), 5288. https://doi.org/10.3390/su16135288